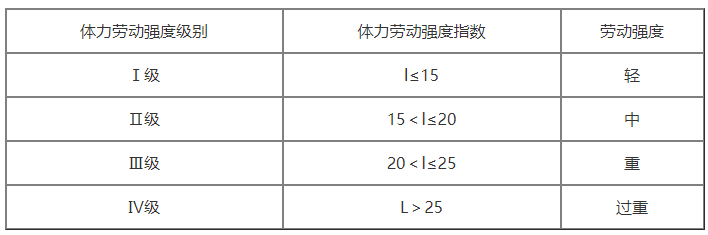

③體力勞動強度指數的計算方法:

I=T·M·S·W·10

T:勞動時間率(工作日凈勞動時間/工作日總工時);

M:8h工作日能力代謝率(KJ/min·m2);

S:性別系數(男性=1,女性=1.3);

W:體力勞動方式系數(搬=1,扛=0.40,推或拉=0.05);

④常見職業體力勞動強度分級的描述:

【I級輕勞動】

①坐姿:正情況下打字、縫紉、腳踏開關等;

②立姿:操作儀器、控制、查看設備、上臂為主的裝配工作;

【II級中等勞動】

①手和臂持續動作,如鋸木頭等;

②臂和腿的工作,如卡車、拖拉機或建筑設備等運輸操作;

③臂和軀干工作,如鍛造、風動工具操作、間斷搬運中等重物、粉刷、除草、鋤田、摘水果和蔬菜等;

【III級重勞動】

臂和軀干負荷工作:搬重物、鏟、鋸刨或鑿、割草、挖掘等;

【IV級極重勞動】

大強度的挖掘、搬運,快到極限節律的極限活動;

2.疲勞

(1)疲勞的定義

①肌肉疲勞:過度緊張的肌肉局部出現酸痛現象;

②精神疲勞:彌散的、不愿意再作任何活動的懶惰感覺;

(2)疲勞產生的原因

①工作條件因素:勞動制度、生產組織、工具條件、工作環境;

②作業者的因素:熟練程度、操作技巧、身體素質、勞動情緒;

(3)消除疲勞的途徑

①進行顯示器和控制器設計時充分考慮人的生理、心理因素;

②通過改變操作內容、播放音樂等手段克服單調乏味的作業;

③改善工作環境,科學地安排環境色彩、環境裝飾及作業場所的布局,合理的溫濕度,充足的光照等;

④避免超負荷的體力或腦力勞動,合理安排作息時間,注意勞逸結合等。

3.輪班與單調作業生理問題

(1)單調作業:內容單一、節奏較快、高度重復的作業;

(2)改進單調作業措施

培養多面手、工作延伸、操作再設計、顯示作業終極目標、動態信息報告、推行消遣工作法、改善工作環境;

(3)輪班作業:常見有單班制、兩班制、三班制或四班制等;

(4)改進輪班作業的措施:

改善輪班作業不利因素的措施主要包括,為使生物節律與休息時間相一致,可通過環境的明晴、喧鬧與安靜的交替來實現;

二、人的心理特性

1.能力

影響能力的因素主要有感覺、知覺、觀察力、注意力、記憶力、思維想象力和操作能力等;

各種能力的總和構成人的智力,包括人的認識能力和活動能力。

2.性格

道德品質和意志特點是構成性格的基礎;

【表現形式】冷靜型、活潑型、急躁型、輕浮型和遲鈍型。

3.需要與動機

動機是由需要產生的,合理的需要能推動人以一定的方式,在一定的方面去進行積極的活動,達到有益的效果;

【注】需要與動機就是要我安全和我要安全的關系。

4.情緒與情感

【急躁情緒】干活利索但毛躁、有章不循、心手不一;

【煩躁情緒】沉悶、不愉快、精神不集中等;

5.意志

人們自覺地確定目標并調節自己的行動去克服困難;